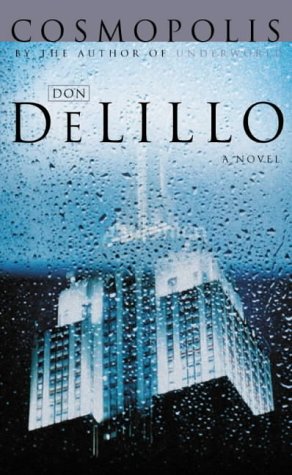

「唐.德里羅的小說具有極大的想像力,然而不同於其他作家如保羅.奧斯特或馮內果,他的想像力是貼近我們的現實生活,甚至讓我們重重摔落,知曉真實處境的危害。」--約翰.厄普代克

「唐.德里羅的小說具有極大的想像力,然而不同於其他作家如保羅.奧斯特或馮內果,他的想像力是貼近我們的現實生活,甚至讓我們重重摔落,知曉真實處境的危害。」--約翰.厄普代克

這部極為出色的小說,寫的僅僅是二○○○年四月在紐約的一日。它展現出這個大都會的快速、狂傲,和近乎淫猥的勃勃生機——而這點,亦曾出現於史考特.費滋傑羅的《大亨小傳》之中。然而,唐.德里羅的《大都會》,卻又開創出一個令人迷眩的新高點!——《Project Muse》,約翰霍普金斯大學出版社電子期刊

這是屬於富豪閒逸的一天,卻處處充滿危機!

他不到三十歲,卻已是華爾街叱吒風雲的人物,富可敵國。金錢、名聲、權力、女人,無不手到擒來,然而他始終無法啟齒的,是他的恐懼,以及渴望……

這一天,他坐上他的豪華禮車,如常去城市的另一端理髮。然而,即使有保安人員層層嚴密的監控,原本尋常不過的行程仍逐漸脫軌,甚至將他送上危險之境……

★《大都會》(Cosmopolis)搶先看~~

他更常失眠了,不再只是一星期一次、兩次,而是增加到四次或五次。碰到失眠,他會做些什麼呢?既不是長程散步直至滿天曙色,也沒有夠知心的朋友可以去電打擾。況且,又有什麼好聊的呢?失眠讓人想要的不是說話,而是沉默。

他試過利用閱讀幫助睡眠,但睡意不增反減。他都讀些科學著作或詩。他喜歡讀文字稀疏分布在白色空間裡的短詩,喜歡一個個像是烙印在紙頁上的字母。讀詩可以讓他意識到自己的呼吸。一首詩可以披露出一些他平日不會去注意的事物瞬間。在他三併式公寓二樓的旋轉臥室裡,在無眠的晚上,在這漫長的幾星期以來,在他一次接一次的呼吸之間,他都會感受到詩所開顯的微妙差異。至少他自己是這樣覺得。

有一晚,他試著在打坐室裡站著睡,只可惜他的修為尚未到家,功力離入定老僧甚遠。他乾脆打消睡覺的念頭,設法讓自己進入一種由各種衝擊力相互抵消所形成的平衡狀態,進入一種無月的寧靜狀態。這是他能期望得到的最大放鬆,讓他可以在眾多身分認同的紛擾中暫歇一口氣。

他的失眠問題完全無解。他試過服用鎮靜劑和安眠藥,但這只會讓他對藥物產生依賴,感覺自己被緊緊的漩渦捲住。他的每個舉動都變得自我縈繞而造作,他最微弱的思緒也都會時時刻刻伴隨著焦慮。他怎麼辦?他沒有求助於坐在高背皮椅裡的精神分析師;他讀完了佛洛伊德的論述,開始讀愛因斯坦的著作。而今晚,他讀的是英德雙語對照的狹義相對論。但最終,他還是把書擱下,靜靜躺著,鼓起全部意志力,說出那個會讓房間燈光自動關掉的單字。至此,他四周不復有一物存在,唯一剩下的只是他腦子裡的聲音,只是他那個位於時間之中的心靈。

當他死去時,他將不會終結。會終結的是這個世界。

他站在窗前,眺望巨大的破曉景色。這景色又深又遠,經過一些橋梁、峽口和海灣,再經過一些城區和鋸齒狀的郊區,去到片片林地,再過去便是真正可稱之為「深遠」的天空。他不知道自己今天想幹些什麼。河面的景色還是處於夜半的狀態,縷縷灰濛濛的蒸汽從對岸河堤處的大煙囪飄出。他知道,最後一批妓女已經離開了十字路口的路燈,搖著她們的鴨屁股回家去,而其他老掉牙的行業則開始蠢蠢欲動:滿載農產品的貨車從市場開出,送報的貨車從裝卸碼頭開出。麵包車即將在這城市穿街過巷,而一些汽車將會離開狂歡地點,蛇行在大道上,音響播放著重低音音樂。

世上最崇高莊嚴的景色,莫如一輪紅日從一條跨河大橋後面冉冉升起。

他看著上百隻海鷗尾隨一艘搖曳的平底駁船順流而下。他知道海鷗的心臟都又大又強,大到與身體不成比例。他一度對解剖鳥類發生興趣,並掌握了這方面的大量知識。他知道鳥骨是中空的。他也只花了半個下午,就了解了海鷗身體結構最深處的細節。

他不知道今天想要幹些什麼。然後他知道了。他想要理個髮。

他又多站了一會兒,觀看一隻海鷗乘著一股上升氣流振翅爬升的姿態。他欣賞這隻鳥,設法契入牠的身體,感受牠那顆食腐動物心臟的結實殷切跳動。

他穿上西裝,打上領帶。西裝讓他過度發達的胸膛沒那麼突出。他喜歡在晚上健身,以擺脫白天的擾攘與緊張:拉負重的金屬滑橇、舉啞鈴,和以苦行的精神一遍又一遍地做仰臥舉重。

穿好衣服之後,他在有四十八個廳室的公寓裡巡視了一遍。每逢感到猶豫不決和情緒消沉,他都會這樣做。他邁開大步走過單水道游泳池、玩牌房、健身室、鯊魚水族箱和電影放映室。他在狗圈停留了一會兒,跟幾隻波佐狗說了說話,然後走進加蓋出來的工作區,看了看最新的貨幣行情,翻閱了一些研究報告。

日圓在一夜之間出乎預期地漲了起來。

他走回起居區,這一次腳步放慢,經過每一個廳室時都會駐足一會兒,細細打量牆上的油畫,要把每一絲的放射狀或波狀能量給吸收過來。

他掛的主要是「色場」畫派的幾何圖形大油畫,它們雄踞在每一個廳室裡,又帶給正廳一種禱告般的安靜感。這正廳開有天窗,裝飾著水流涓涓的噴泉,並掛著高高的白色油畫,具有那種高聳空間特有的張力和懸疑,但這需要保持虔誠的靜默才能恰如其分地感受到。

他喜歡掛些讓他的客人莫名其妙的油畫。在大部分人眼中,正廳裡那些白色油畫不知所云,就像是光用畫刀把一些蛋白色的黏稠顏料直接敷在畫布上。讓這些作品更具有危險性的,是它們並不新。現在,新東西都不再具有危險性。

他乘坐播放著薩提曲子的電梯下到鋪著大理石的大廳。他的攝護腺是不對稱的。他走出大樓,穿過馬路去到對街,然後轉身,面向自己居住的大樓。他感到自己和這棟大樓是互相接壤的。大樓的樓層數是個質數,共八十九層,外牆一律是古銅色的玻璃帷幕,讓人分不清哪一層是哪一層。這一人一樓之間分享著一條共同的邊緣或邊界。這總共九百英尺的樓高,是世界最高的住宅大樓。它的外型是司空見慣的矩形,唯一與眾不同之處是超級巨型的體積。它具有的庸俗氣息,是那種假以時日會顯示出自己真正俗不可耐的庸俗。這正是他喜歡它的理由。他感到感官敏銳、疲倦和稀薄——每逢這種時候,他都喜歡隔著馬路觀看他所住的大樓。

風從河上颳過來。他拿出萬用記事本,記下他對「摩天大樓」這個時代錯亂的詞語的觀感。沒有一棟新近的建築該被稱為「摩天大樓」。它屬於那個人們還敬畏上帝的年代,屬於那些在他出生之前所蓋的高窄大樓。

其實,就連萬用記事本這種手寫文具所原屬的文化也快要消失了。他知道他早該把它給扔掉。

眼前的大樓給了他力量和深度。他知道自己想要去理髮,但還是多站了一會兒,在逐漸升高的馬路噪音中感受大樓的重量和規模。它的一大優點是其表面可以擷取和反映河水的亮光,看起來像是空曠天空中的潮汐,透著質感。他掃視大樓的高度,感到自己與它是連接的,分享著同一個表面,也分享著與這表面起互動的同一個環境。一個表面可分隔裡面和外面,但又同時是裡面和外面一起擁有。他在一次淋浴時曾思考過「表面」的問題。

留言列表

留言列表